资讯

人力资源行业持续火热:蚂蚁金服投资人力窝 推进“普惠人力”新生态

2016年11月4日,蚂蚁金融服务集团、北京外企服务集团(FESCO)、德科集团(Adecco)三方在上海宣布合资成立互联网人力资源服务云平台人力窝。作为第三方共同投资打造的互联网+人力资源服务品牌,人力窝通过与全国人力资源服务机构的合作,将线上平台与线下资源无缝连接,致力于为企业提供更高效的人力资源服务。

据现场介绍,人力窝所有在线服务包含:入离职管理、社保管理、薪资管理、薪资单定制与发放、员工福利管理、全国人事政策咨询、在线智慧服务中心,此外增添人力资讯平台“知识堂”,将人力资源管理经验和政策解读以共享的方式提供给用户,通过自助检索、智能客户客服解答、人工服务的咨询方式,使企业HR和员工随时随地在线查询人事相关的政策和指南。

人力窝定位帮助中小微企业。在发布会中,创始人兼CEO马西亚提到:“未来几年,人力窝想做到几个'1',拥有'1'个亿用户、服务'1'千万用户、成立孵化器,帮助100万企业创业成功。”据了解,在2016年4月初已经开始试点服务几千家企业用户,覆盖城市达381座。

此次合作由三方构成。蚂蚁金服此前通过支付宝等项目积累了丰富的服务企业用户经验,北京外企服务集团和德科集团(AdeccoGroup)对于中国及全球人力资源服务、外包、咨询有成熟的体系。这样的互补合作无疑为人力窝从资源共享、服务经验带来优势。

发布会当天,蚂蚁金服集团资深副总裁、人力窝董事曾松柏及副总裁、投融资部总裁韩歆毅,北京外企服务集团党委书记、董事长王一谔,党委副书记、董事、总经理霍连明及董事、常务副总经理陆平,德科集团董事会主席Rolf Dörig和首席销售官、首席信息官Federico Vione,人力窝董事长倪瀛,人力窝CEO马西亚等出席签约仪式。各方代表在签约仪式上就本次合作达成共识,在表达对平台未来发展充满信心的同时,进一步谈到如何融汇各自优势,构建人力资源服务的崭新格局。在当晚的启动仪式上,蚂蚁金服集团CEO井贤栋也到场与股东代表一起为人力窝揭牌。

曾松柏表示:“蚂蚁金服一直致力于服务广大的小微企业,以‘为世界带来微小而美好的改变’为愿景,这次与FESCO、Adecco的合作,共同探索人力资源行业‘互联网+’的新格局,相信能为广大的小微企业群体提供全方位的综合服务,助力他们的成长和发展,这也是蚂蚁金服一直倡导的开放生态,服务小微理念的体现。”

北京外企服务集团董事、常务副总经理陆平表示:“FESCO始终认为,如果被外部颠覆那就是毁灭,只有从内部革命才能重生。互联网高速发展的今天,人力资源服务面临挑战,也迎来机遇。FESCO将承担起改变行业现状的重任,让优质的人力资源服务惠及更多企业、更多员工。能与Adecco、蚂蚁金服一同实现‘普惠人力’,让我们信心倍增。”

德科集团首席销售官、首席信息官Federico Vione表示:“Adecco立足于为全球企业提供人力资源服务,人力窝的‘互联网+人力资源’模式也符合Adecco在人力资源行业的长远布局。希望在三方合力之下,人力窝能将‘普惠人力’的概念在全世界点亮,走向世界舞台。”

关于人力窝

人力窝WoWooHR是由蚂蚁金融服务集团(Ant Financial Services Group)、北京外企服务集团(FESCO Group)、德科集团(Adecco Group)共同投资打造的互联网人力资源服务云平台。人力窝运用最新的移动互联技术、人工智能技术、大数据以及云,以平台的形式在员工、企业、人力资源服务商之间形成强有力的纽带,开创“普惠人力”新生态,让每一个企业和企业的每一位员工都能享受专业、适当、高效、优质的人力资源服务。

关于蚂蚁金融服务集团

蚂蚁金融服务集团(以下称“蚂蚁金服”)起步于2004年成立的支付宝。2014年10月,蚂蚁金服正式成立。蚂蚁金服以“为世界带来微小而美好的改变”为愿景,致力于打造开放的生态系统,通过“互联网推进器计划”助力金融机构和合作伙伴加速迈向“互联网+”,为广大的小微企业和个人消费者提供普惠金融服务。

蚂蚁金服集团旗下及相关业务包括生活服务平台支付宝、智慧理财平台蚂蚁聚宝、独立第三方信用评价体系芝麻信用、致力于用数据和技术专注小微企业服务的网商银行,以及消费金融产品蚂蚁花呗、借呗等。另外,蚂蚁金服也与投资控股的公司及关联公司一起,在业务和服务层面通力合作,深度整合,赋能小微企业,共推商业生态系统的繁荣。

关于北京外企服务集团

北京外企服务集团有限责任公司(FESCO)成立于1979年,是我国人力资源服务行业具有开创意义的第一家企业。经过35年发展,外企集团已经发展成为一个以人力资源外包服务为主,涉及旅游会展、文化传媒、房地产物业等相关领域的企业集团。

关于德科集团

德科集团(Adecco Group)总部位于瑞士苏黎世,是全球人力资源服务行业的领航者,在全球60多个国家和地区拥有5,100多家分公司,33,000名全职员工,每天为超过700,000名员工和100,000余家客户公司提供专业的人力资源服务。Adecco提供的服务涵盖短期招聘、合约招聘、长期招聘、人才开发、人力资源外包、人事咨询、职业过渡服务和领导力咨询等广泛的领域。是《财富》500强人力资源服务供应商,在法国巴黎(Euronext in France)和瑞士苏黎世(SIX Swiss Exchange)证券交易所公开上市。

资讯

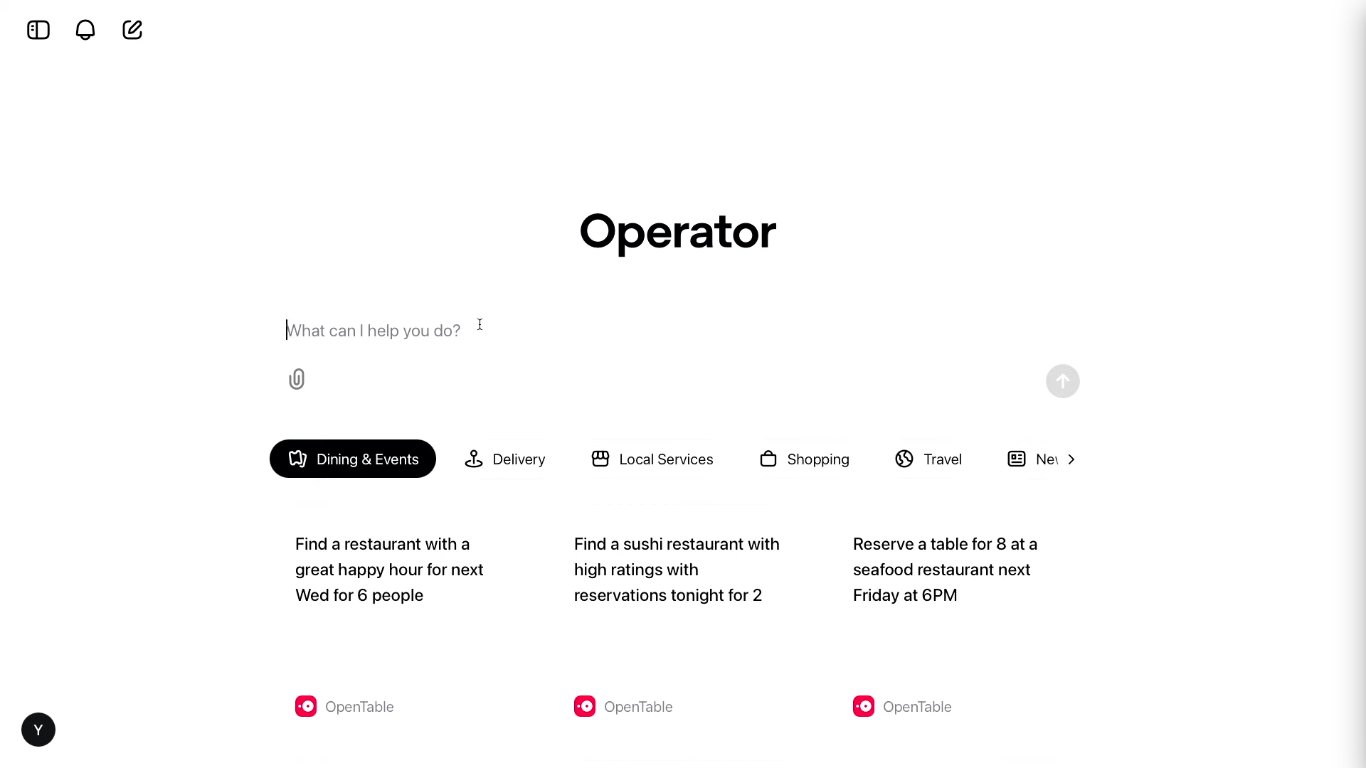

Zenefits为翻身特别推出Z2——为中小型企业HR打造的一体化服务平台;为HR提供全方位服务,本文详细介绍Z2的大体功能

上个月,在旧金山,Zenefits旗下的一款为中小型企业HR打造的一站式平台——Z2正式揭开了面纱。

Z2是Zenefits 经历诸多动荡之后的新任CEO David Sacks 做出的一个巨大的调整和改变。相关更多信息可以看这里

Zenefits被重新打造成了一个应用间相联结的生态系统,给小型企业最全面的一体化人力资源解决方案,并提供最佳供应商加入Zenefits平台。

对于小型企业来说,这可以让创业者从体力劳动中解放,让他们可以有更多的时间专注于有意义的工作。

接下来HRTechChina为大家介绍下Z2的一些新功能和亮点:

Z2的亮点

新的后台界面

我们已经重新设计了Zenefits的后台界面,来突出app的主要板块,例如工资、招聘、健康福利等。

新的外观使它对于新用户来说更简便和直观。

搜索

我们的理念是让Zenefits更简单,我们在后台顶部添加了一个新的搜索栏。你可以快速获取员工信息、文章和Zenefits的应用。

一体式应用

Z2的主要部分是在Zenefits平台上增加了新的一体化app。我们推出了17个主流业务app,并期待能增加更多的合作伙伴和功能。这个部分真正能够为小型企业提供一体化解决方案。

一体式应用就在后台面板的右边,并将融入HR的关键流程中,例如招聘,晋升,或离职。

所以当你下次用Zenefits招聘时,就可以利用一体式应用轻易的建立起新员工的账户。

Zenefits平台的强大之处在于能够在应用中共享信息,并减少你的工作量,现在已经扩展到平台内的所有应用中了。

Z2的合作伙伴:

薪酬工资

我们很高兴地宣布,Zenefits工资单现在已经可以在加利福尼亚的小型企业使用了,其他州也将逐步开放使用。我们的工资单app是一体化系统,可以与其他app一同使用,例如健康管理或时间管理。这意味着你或员工的每一个变化都会促使工资单的信息进行更新,这一切都是app自动在运作。

如果您感兴趣的话,可以点击这里注册。https://www.zenefits.com/payroll/zenefits-payroll/

健康福利

找到合适的健康计划,对于您和员工来说是必不可少的。这也是为什么我们要改变你选择的方式,并重新制定员工的健康福利。我们创建了一个新的计划——“购物体验”,你可以浏览并过滤一些信息来寻找最佳计划,就像定飞机票那样简单。

我们推出了提供商地图,这也是Z2的一个独特的部分。你可以查看所有的网上医生和它所在的位置,以及你的员工生活在哪里,这使得它更容易为你所有的员工制定计划。

人力资源顾问

人力资源顾问是Z2的一个全新的有偿服务,旨在帮助小型企业HR解决所有棘手的复杂的问题。它有一个综合性文档库,包含律师信息、人力资源信息和一些工具。用户还可以和人力资源专家交谈,以帮助您解决最困难的人力资源问题。

招聘

招聘是企业中最常见和最关键的人力资源工作之一。我们使它变得更容易操作。您现在可以按照一步步的流程来自定义你的招聘,包括了自定义录取通知书、员工协议和背景检查。

我们也重新设计了招聘指南,当你在Zenefits上雇佣一个新员工,我们将会有一个新的指南,告诉你每一步该如何操作。

休假

我们升级了整体操作方式让您更好操作并且更透明。所以我们增加了一个新的概述页面来显示最重要的信息。

此外,我们现在为年假、病假和事假等提供预先申报政策。

考勤

我们的考勤应用已经重建,使您和您的员工更简便的操作日志和批准时间。我们同时能够添加项目代码,并制定午餐休息时间,使您的时间和考勤政策满足您的业务需求。

移动端

有了智能手机我们希望把一体化HR放在您的手中。我们对我们的ios应用和安卓应用都进行了更新。

以上是 Z2的最新的介绍。

资讯

企业通讯软件要想做大,恐怕先得过“职场文化”这关

刚刚过去的一个月,Facebook推出了工作软件Workplace,风行日韩台三地的Line也宣布进军日本企业通讯市场;收购领英的余热未散,微软又预告旗下的Skype teams 将在10月底11月初发布。随着个人通讯市场的逐渐饱和,企业通讯无疑成了一块大蛋糕,这些个人社交类的大巨头都争相涉及。

国内BAT也反应迅速,腾讯有微信企业号和企业版微信;阿里旗下有专注企业用户的钉钉。但在中国职场上,不管是外来的大鳄领英,还是本土职场社交的脉脉,都基本上是发展得乏善可陈,脉脉也靠着职场八卦惨淡度日。即使强大如阿里,旗下的钉钉发展也差强人意,完全达不到之前取代微信的目标。为什么企业通讯软件在中国做不大?

新形势下企业沟通的变化

在多数公司里,虽然很多领导习惯在微信群讨论问题,但员工们还是会通过电子邮件的方式进行后续的对接,电子邮件仍然是正式沟通的主渠道。互联网教育了中国企业家对扁平化管理的叶公好龙,但真实的运行逻辑依然是科层制的老一套办法,而电子邮件正是与科层制相匹配的企业内部信息沟通渠道,它确保了公司的信息按照职位高低进行分配和流转。

而无论企业微信还是钉钉,虽然提高了信息的传达效率,但并未改变企业内部信息流动的真正格局,各种微信群不过是邮件群的变种。电子邮件或终将从办公室的沟通主渠道蜕变为辅助途径,过去那种层层传达、逐级反馈的沟通方式亦难以适应新形势。

商场的竞争正在从持久战模式向闪电战模式转变。优步不敌滴滴、亚马逊在中国被边缘化,很大程度上都与外企权力集中、决策缓慢不无关系。在时效性上,电子邮件完全没有办法和即时通讯工具同日而语,所以微信逐渐变成了一个混杂了工作和生活的庞然大物,并引发了张小龙说的那个著名的担忧。但是微信显然无法扮演一个完美的工作沟通软件角色,否则也不会有企业版微信和微信企业号的出现。

创业者们于是拼命寻找微信的短板和痛点,试图提供一款更适合工作场景下使用的沟通工具。钉钉里就有群内消息未应答后以短信电话方式再提醒,试图解决老板对员工的监督问题;另一款定位于精英职业人群沟通的IM软件超信,则推出点对点加密及阅后即焚功能,试图解决用户间的聊天隐私问题,同时支持Linux系统以试图覆盖程序员、工程师等开发者人群;钉钉、超信都推出了千人大群,也是突破了微信群不能超过500人的上限。

人情化的中国式职场

相比欧美主张的工作与生活隔离化,中国更接近一个人情社会,大家习惯把会议室解决不了的问题带到酒桌,这也直接导致纯粹的办公软件在中国难以大范围地流行。

费孝通在《乡土中国》里提到:西方的社会组织就像是一捆柴,关系分明,他们常常是若干人组成的一个一个团体。团体是有一定界限的,谁是团体里的人,谁是团体外的人,分的很清楚。如果团队中有组别或等级的分别,也是事先规定好的。而中国的社会关系则像丢一块石头在水里形成的同心圆波纹。每个人都是他社会影响所推出的圈子的中心。这个网络像一个蜘蛛的网。关系错综复杂。“西方人关注的不是人情冷暖,而是权利问题,而我们的社会却是攀关系,讲交情”。中国的道德和法律,都会因为得看所施的对象和自己的关系,加以程度上的伸缩。

这种文化自然也会蔓延到职场,在中国的职场文化里,有规则但是也有人情,并不是单纯的西方式的办公室文化,而是多场景化,工作和生活并没有明显的分界线。很多在办公室无法顺利解决的事情,会在私下交流沟通处理,场景也会由单纯的办公室延伸到比如酒桌、KTV、球场等完成。这是西方人所不能理解的,但是在我们看来理所当然,充满了人情味。

工作应酬成为中国的一大特色,各个行业概莫能外,只是程度差别。据e代驾大数据中心发布的《2015中国城市应酬指数报告》显示,从应酬人群的行业分布情况看,银行以位居第一,其次为保险、医疗、从应酬人群的职位分布情况看,私企老板占36%位居第一。结果显示,要账、清款等债务因素以36%占据应酬理由第一,沟通感情、公司聚会分别以位居第二、第三。

很多在办公室难以启齿或无法推动的事情,在酒桌上推杯换盏之间就悄然化解,你侬我侬。领导和员工之间在办公室可能会等级森严,但是在卡拉OK也会打成一片,携手联欢,遇到佳节喜事还会在群里发个红包活跃气氛,不仅仅是下属懂得揣摩上司的心理。上司也有必要适当的迎合下属,因为你迎合的不是某一个人,而是中国的一种文化,“会做人”。

所以尽管现代化企业制度在不断发展,但是在中国的职场文化里,严格的办公室文化从来没有存在过。所以严格意义的办公室沟通,确实是有市场,但是根本没有办法发展壮大,即使实力雄厚如阿里,推广的钉钉广告漫天撒网,功能强大到无以复加,所以在某种程度上来说,钉钉要打败的不是微信,而是蔓延了中国上千年的文化,一个公司再强大,要打败一种文化,难度可想而知。早年的MSN干不过QQ,到现在钉钉也无法替代微信一样。

微信不仅承担着日常沟通的功能,同时和同事、客户保持情感互动的功能,点个赞、评论下、发个红包。都是一种职场交际。所以从这个角度上来说,钉钉等职场专用的软件,发展都会有明显的限制。反而是一些细分的社交软件可能会有更多机会。比如主打保密性和安全性聊天的超信,同时覆盖职场和私人交流,重点凸出的是安全聊天点对点加密消息传输消息阅后即焚,不会留下任何的痕迹。

扁平化浪潮与公司的未来

电邮+传统社交工具(微信、微博、Facebook、twitter、领英)这样的组合,能否满足企业在21世纪的需求?YouTurn首席执行官马克·巴比特有一次在twitter上看到,一条用户发布的关于网站技术问题的推文,但三小时之内竟无一名员工效应回复,让他大为恼火。事后,他反思是否应该为自己和员工找到一种平衡状态,真的能因为员工没有不分昼夜地随时在线而批评他们吗?

巴比特的这个段子,只是把社交网络引入工作关系后引发的一连串副作用的一个缩影。在中国,人们越来越懒得更新朋友圈、特别是私人动态,这是因为老板和同事都在上面。随着越来越多的工作交流在微信上开展,其社交语境崩溃的问题也随之触发。

其次,这背后更深一层的问题是,支撑了公司数百年的科层制管理结构,是否正在崩塌,或者科层制本身将逐步简化?在政府都在追求简政放权的时代,一个层级复杂、机构庞大的超级公司架构显然已经不合时宜。

这种扁平化管理趋势早在三十年前就初现端倪,1981年杰克·韦尔奇执掌GE时,就对企业内部进行扁平化改造,将管理层次从8层精简到3层。在薪酬体系改造上,将工资层级从29个级别调整到5个组线条的级别,最终实现了GE的重生。

扁平化的浪潮一直持续到当下的硅谷,总部位于旧金山的InDinero是一家初创公司,拥有125名雇员,在2013年彻底取消了中层管理人员之后,业绩在三年里增长了30倍。在中关村,罗振宇则在逻辑思维里鼓动年轻人要勇于做一只时代的U盘——“自带信息,不装系统,随时插拔,自由协作。”

企业管理扁平化的发展趋势,要求工作沟通工具也要发生相应的变化,它必须具备实时、共享、快速的特点,信息的链式传播需向网状传播转变,在这一过程中,必然诞生巨大的商机。钉钉、企业微信、超信、甚至有道云协作,都部分满足这些特征,但是未来谁将成为这个市场的独角兽,还需假以时日判断。

【作者介绍:南七道新媒,关注全球年轻人互联网生活方式;微信公众号:南七道。来源:钛媒体】

资讯

微软企业协作工具 Microsoft Teams 亮相,Slack 表示“时刻准备着”

北京时间11月2日晚间23点,微软企业协作工具 Microsoft Teams 正式亮相Office 365新品发布会。

Microsoft Teams 是基于 Office 365 云平台的企业协作工具,通过Teams企业员工可以在Office平台上建立协作小组,并针对办公场景来做即时信息沟通、文件分享、协作等。另外,Teams能与微软其它Office办公组件紧密整合,包括 Word、Excel、PowerPoint、OneNote、SharePointPlanner、PowerBI 等。

据微软官方网站介绍,从今日开始,Teams的预览版将向Office 365的付费企业版用户免费提供。当Techcrunch记者询问微软:是否可以不订阅Office 365(每月至少5美元)使用Microsoft Teams,答案是否定的。 微软方面称:“Teams在所有的企业套装中都可以使用,月度活跃用户达到 8500 万。不过并不打算推出免费版或者面向单独消费者的版本。”

目前,Microsoft Teams 能支持181个国家以及18种语言,预计在2017年第一季度全面上线。未来,Teams 将覆盖网页端、Windows PC、Mac、iPhone、Android和Windows Phone平台。

微软“自力更生”进军企业通讯和协作市场

在今年年初时,微软就被曝出内部讨论是否要斥资70亿美元把 Slack 拿下,Slack 也是一款面向企业的通讯与协作应用,但纳德拉等部分高层认为,微软有平台优势并且用户基数庞大,完全可以自己推出类似业务来获得成功。随后就有了今天的 Microsoft Teams,它将与Slack直接竞争。

乍一眼看起来Teams与Slack功能有些许类似,不过最大区别在于Slack采用的是基本功能免费+高级功能付费的模式,Teams并不提供免费版本。另外,Teams支持嵌套评论,而Slack因为不支持,此前也多受诟病。

有意思的是,Slack昨日在纽约时报上买下一幅整版广告位发表致微软企业协作新应用的公开信,随后 CEO Stewart Butterfield 发了一条推特消息,同时附上了公开信的照片。内容如下:

哇!大新闻!你们今天推出新应用。让人振奋的是,我们终于有对手了!

几年前,我们就意识到Slack价值非凡,因为它能企业带来太多好处,每一家企业都应该使用它或者与之类似的产品。现在你们也开始这么想,这就证实了我们的想法是正确的。坦白说,虽然这听起来有些可怕,但我们知道它将迅速地为我们带来一个更加美好的未来。

然而,这一切说起来容易做起来难。因此,当你们想开发与之类似的产品时,我们会提供一些友好的建议。

很高兴你们将帮助我们定义这种全新的产品类别。我们钦佩你们已获取的成就,并且知道你们将会是一个有力的竞争对手,同时也坚信你们也会提出一些自己的新想法。不过我们就在这里,时刻准备着。

目前,Slack日活跃用户数达400万,其中125万为付费用户,年营收达到了1亿美元。美国第三大电信公司CenturyLink、道琼斯、美国联邦航空管理局、三星、哈佛大学和美国国务院等都是Slack用户。

本文参考了多个信息来源:techcrunch.com

资讯

客户管理软件Freshdesk获5500万美元F轮融资,印度红杉领投

【来源:猎云网(微信号:ilieyun)】编译:Dina

今天,印度云平台客户管理软件Freshdesk获5500万美元F轮融资。印度红杉资本领投,现有投资者Accel Partners参投。 早期投资者包括Tiger Global Management和Google Capital,它们在美国国外的第一笔投资就是Freshdesk。

这次融资使Freshdesk的融资总额达到1.5亿美元。该公司表示,自2015年4月上一轮融资以来,该公司的客户数量翻了一番,达到8万多家,其中包括本田,东芝和3M等全球性公司。

作为客户管理领域的领头羊,Freshdesk成为在这方面第一家进入Gartner Magic Quadrant的印度创企,现在正在追求更广阔的市场。该公司最近推出了两个新产品——Hotline.io和Freshsales,前者为移动先行业务提供应用内客户支持和参与,后者为销售团队提供CRM解决方案。

Freshsales似乎想要和这个市场中的巨头Salesforce扳扳手腕,它针对销售指导、账户管理和用户行为分析,推出了一款一体化应用。这轮新的融资将帮助它在全球扩大不同地区的团队规模,为这一新产品进行营销推广。

印度红杉资本的总经理Mohit Bhatnagar说:“他们拥有世界级的产品愿景,红杉很高兴能够领投这一成长资本,以此来帮助扩大印度这家领先的SaaS公司的规模。”

资讯

巨头来了:微软Office发布企业协作工具Team:直接挑战Slack

北京时间11月3日上午消息,微软今日在旧金山召开发布会,发布了新的企业内部协作工具Teams。这一工具将直接与同一领域大热的旧金山创业公司Slack展开竞争。

微软Office业务企业副总裁柯尼斯鲍尔(Kirk Koeigsbauer)主持了此次发布会,微软CEO纳德拉(Satya Nadella)出席了活动。从今日开始,Teams将在181个国家以18种语言,面向Office 365的付费企业版用户免费提供,预计全面上线时间会是2017年第一季度。

Teams工具将与微软的Office办公组件深度整合,并基于Office 365的云平台打造。借助这一工具,企业可以在Office平台上打造属于自己的协作小组,进行群组沟通、文件分享、共同办公等功能。

Teams的主要特性包括:群组聊天既可以公开,也可以私密;借助微软内嵌的Skype,企业用户可以直接进行视频和语音会议;用户还可以发送Emoji、贴图、GIF等个性化信息;与Word、Excel、PowerPoint、SharePoint、OneNote、Planner、PowerBI等微软诸多办公软件深度整合,企业用户可以直接协作完成办公。柯尼斯鲍尔还强调,Teams拥有微软引以为荣的安全保护,协作沟通内容都会进行加密。

今年年初,媒体曾经报道微软内部曾经讨论斥资70亿美元收购Slack。Slack创办于2009年,上一轮融资的估值高达36亿美元。Slack的成功主要得益于看到了企业办公软件和商业聊天工具之间的中间市场。目前Slack日活跃用户突破400万人,其中包括125万付费用户,年营收达到了1亿美元。

据传微软全球执行副总裁陆奇立主微软收购Slack,但遭到了纳德拉的反对。纳德拉等部分高层认为,微软完全可以自己推出类似业务,凭借微软巨大的平台优势和用户基数来实现成功。

虽然Slack已经占据了一定先发优势,但微软同样拥有自己的优势。通过Windows、Office、企业云服务等一系列完整的企业软件服务,微软是目前全球最大的企业办公服务提供商。其中Office是全球最为普及的企业办公软件,每年营收高达230亿美元。而Office 365已经拥有8500万用户。

Exchange邮件系统在企业市场的占有率高达80%。

Slack 发公开信:

http://www.hrtechchina.com/15177.html

资讯

企业培训公司Axonify获2700万美元C轮融资,提倡员工三分钟培训

(编译:杏染)

回想一下你上一次的企业培训,多半是令人沮丧的。与其说你要从中学习,倒不如说只是要生存下来。如果你的感受是相反的,那我真的要为你担心了。

Axonify刚刚获得了由JMI Equity和BDC Capital领投的新一轮2700万美元的C轮融资。这家公司旨在帮助员工做得更少学得更多。员工每天仅需要三分钟的自主训练,这个训练更像是游戏。这听起来比在公司组织下听几个小时的讲座,看几个小时的视频更加有效。

为什么要进行员工训练?我们先看个案例。美国汽车连锁Pep Boys每年要花费数百万美元在员工事故上,就是所谓“职业安全与健康(OSHA)”相关的费用。然而其中大部分都是可以避免的。

Pep Boys最开始在700家连锁店中选择了20家采用了Axonify的技术。这对他们来说也便于检查训练的效果。而结果就是Pep Boys在OSHA方面减少了1500万美元的开支,甚至减少了2500万美元的盗窃损失。

最有趣的是,Axonify的创意来源于一对营销夫妇,如今这对夫妇已经年过70。他们削减员工训练的开支妙招是消除一些员工的过度自信,并且开发性格内向者的潜力。CEO Carol Leaman分三个步骤解释了训练过程。

首先,Axonify强调按照每个用户不同的记忆情况合理重复核心理念,这种重复有助于记忆。然后就是定期让员工进行回忆。强迫自己去记住某些东西的时候反倒更难记住。最后,Axonify会根据员工的反应检测员工的自信程度。当员工有自信且回答准确的时候,他们会更容易打破自己的坏习惯。

这个游戏本身与设备无关,员工可以在任何电脑甚至是销售终端机上玩。它与传统的商场游戏相似,但是它有各种形式,可能是一轮高尔夫的形式,也可能是Candy Crush的形式。

在整个游戏中,用户完成了一定程度的关卡之后,就会被提示回答问题。这些问题是为每一个用户特别设计的,难度不同,内容也不同。另外,管理者可以登陆后台控制,查看完成情况并且给出建议使员工有更好的表现。

公司厌倦了层出不穷的人力资源解决方案也是有道理的,因为市场上这种产品实在太多,并且每一个都承诺说是一项新技术。然而,Leaman和Emery坚持表示Axonify并没有打算代替市面上的其他同类产品。它对知识记忆的应用只是恰好代表了一个巨大的可叠加企业市场。

本文来自猎云网,如若转载,请注明出处:http://www.lieyunwang.com/archives/233654

资讯

未来,你可能不属于任何公司

本文来自微信公众号:圈外(iquanwai),作者:孙圈圈,虎嗅获授权发表。

最近又有几个朋友辞职做自由职业者了,咨询顾问自己单干,倒也不少见。

这次略有不同,几个先后“单飞”的朋友,联合在一起,用同一个公司的名义走法律、财务流程。一个人接到需求之后,如果不是自己的擅长领域,就拉上其他擅长的顾问,抱团儿谈项目,项目下来之后再分工合作。

要说他们是自由顾问?好像不完全是。但要说,他们是个小咨询公司?似乎也不是。这个所谓的“公司”,只有法律上的意义,没有人是老板,也没有人是员工。

如果非要给一个名字的话,它不像一个公司,倒像一个——平台。

是的,平台。

优步自己没有车,只是用车平台;阿里自己没有货,只是交易平台;微博自己不生产内容,只是内容平台……

那么人才呢?是否也没必要用企业的形式组织起来,而用平台的方式呢?

实际上,追溯回去的话,“企业”这种组织形式,最初产生于社会化大生产。

罗纳德•科斯曾经对企业的价值进行过解释:在一个完全开放的劳动市场,人们可以互签合约,出卖自己的劳动力,同时购买他人的劳动。

但这样做的结果是,交易成本太高,每个人都需要去找不同的劳动力、进行选择、在个人之间达成协议、执行协议。

而企业呢,通过层级制把人们组织起来,进行管理,虽然多了管理成本,但是只要管理成本低于交易成本,企业就是有价值的。

然而,互联网的发展,不仅带来了技术方面的变革,也带来了协作的便利和信息的透明,这些都使得交易成本大大降低。

在一些行业,如果交易成本降到足够低,以至于低于管理成本的时候,企业就失去了优势。而这时候,平台则会起来,因为平台的作用是促进协作、匹配供需,它不需要企业那样的高管理成本。

出现这种趋势的,不仅仅是在咨询行业,在媒体行业也是一样,众多的内容平台将媒体人与读者直接联系在一起,传统的媒体企业显得不那么有优势了。

在未来,还会有更多行业面临这样的变革。而身处这些行业的我们,未来有可能不再属于任何一家公司,而只属于一个平台。

而一旦从企业到平台,最大的变化就是,个体的作用将会凸显,而组织的作用将会减弱。

实际上,即便没有咨询和媒体行业这么明显的变化,不少企业,也已经在借鉴平台化的一些做法,悄悄地进行组织变革,以更加适应未来的发展以及人才需要。

而这些变革,对我们未来几十年的职业生涯,将会产生深远的影响。

从我个人这些年帮各大企业做组织设计咨询的观察来看,至少有四个企业发展的趋势,是我们不能忽视的。

趋势1:更替

企业的存续时间越来越短,个人在一家企业的职业生涯也越来越短——所以,最大化利用企业的资源来为自己增值,同时密切关注行业动向

我刚做咨询的时候,企业做战略规划都是5年甚至10年。而现在,能够拿得出清晰的3年战略的企业,已经不多了。至于5年和10年,企业还是不是活着,也未可知。

即便仍然活着,它是否还能维持高增长、高利润,从而为你提供高物质回报,也是谁都不能保证的。

在这种趋势下,个人不可能把安全感寄托于企业,而只可能来源于自我价值的提升。

所以,你在进入一个企业之前,都不得不思考一个问题:假如这个行业衰落了、企业倒闭了,我还可以去哪儿?我的价值在这里能得到多大提升?

除此以外,你还需要时刻关注自己行业的变化,及其对自己的影响,你不得不去思考下面这些问题,以洞悉行业变化:

这个行业的人才素质,相比以往如何?

这个行业出去的人,身价涨跌如何?

行业是否存在人才短缺?在哪个细分领域?

哪个细分子行业的增长最迅速?

行业有什么新技术产生?这种新技术会如何影响它?

这个行业的主要增值发生在价值链的哪一环?近期是否有变化?

趋势2:无界

企业的组织架构越来越灵活,岗位的边界会越来越模糊——所以,找到变化下的内部创业机会,可能会实现弯道超车。

以前做咨询项目,都是从战略梳理入手,然后设计与之匹配的组织架构,再梳理各个岗位的职责以及要求,然后按照要求配上合适的人。

总之,先挖坑、再找适合的萝卜填。

而今这样的变革时期,僵硬的组织架构、森严的等级体系,将会使企业的决策变慢,无法应对变化。

那么,什么才能更快地应对变化呢?人。因为岗位是死的,而人是活的,只有人,才可能及时识别变化并快速反应。

所以,这几年的组织设计,主题都是灵活:有些企业开始去中层化,只留高层和基层;有些企业将岗位合并,避免分工过细带来对人的限制;有些企业,甚至连岗位职责描述都取消了。

总之一句话,最大化萝卜的作用,而坑的大小则可以调整。层级之间的界限、岗位之间的界限,将越来越被打破。

这种“无界”的趋势,使得个人有更多机会选择自己愿意做的事,进而会有更多崭露头角的机会。

比如,很多传统企业,面对互联网+、O2O、社群经济这些新兴概念,往往选择同时兼顾传统业务以及新兴业务。

他们会在内部推行两种架构,一种是适应现有业务的传统架构,而对于新业务,则采用项目组这样的灵活组织形式。

我看到过一些员工,当企业有新的项目时,他们敢于冒险,进入一个前途未卜的项目组,最后成了,给公司创造了巨大价值,而他们则实现了弯道超车,同时借助企业的资源大大提升了自己的价值。

所以,去注意你所在的企业正在尝试什么样的转型和新业务,在这样的业务中,你是否可以成为其中的一员,而不是固守在原先的岗位上。

即便没有这样的机会,只关注自己的一亩三分地,也将不再是好的做法。

趋势3:联盟

企业与人才、人才与人才的关系趋向于联盟——着力打造个人品牌。

“联盟”不是一个新概念了,它最初由Linkedin联合创始人Reid Hoffman提出,指的是:未来的职业将不再是雇佣关系,而是互相投资的关系。企业和员工双方,为了共同的使命和目标,互相在对方身上投资。

然而,为什么联盟、而不再是雇佣呢?除了开头所说的,互联网带来的交易成本降低之外,跟如今的行业结构也有很大关系。

过去制造业占主流,流程性和重复性的岗位需求大,体力劳动者需求多。而现在服务业逐渐步入主流,尤其是高端服务业,那么与之相伴的,企业对脑力劳动者和创新人才的需求会越来越大。

但脑力劳动比体力劳动更难监控和管理。

比如说,你看一个包装工有没有好好干活儿,数数他一天包装了多少东西就行。但你要评估一个研发人员呢?是看他一天写了几份报告么?显然很困难。

所以,对需要创新的脑力劳动者而言,企业能够控制的只是他的时间,但投入程度完全由他自己决定,企业很难监控和管理。

在这种情况下,企业必须要跟人才建立情感联系,形成精神契约,才能让他足够投入。实际上,我们已经可以看到很多种联盟的形式了:

给予优秀员工股权期权等长期激励,从而将个人与企业发展捆绑到一起,这是在薪酬方面跟人才形成联盟。

一些公司雇佣自由顾问,自由顾问并非正式雇员,但会为公司服务某个客户或项目,然后按项目进行结算,这是在关系方面跟人才形成联盟。

一些大企业,内部不雇佣研发人员,而采用开放式研发,跟有研究能力的个人或团队合作,共享回报收益,这是在商业方面跟人才形成联盟。

有些企业鼓励员工内部创业,不光给投资,创业成功了还有可能收购回来,这是在发展方面跟人才形成联盟。

什么样的企业愿意跟人才形成联盟呢?所谓的“高端”行业?未必。

海底捞大家都听说过:店长及以上员工离职,只要任职超过一年以上,就给一定金额的“嫁妆”,这就是一种联盟。

原因很简单,海底捞虽然是传统行业,但餐饮业对店长以上级别的人才需求是很旺盛的,并且他们的投入度对业绩的影响是很大的,这一点跟所谓的高端行业没有差别。

所以说,越依赖于人才的行业,企业越希望跟人才建立联盟关系。

倘若你希望未来与企业形成联盟,而不是雇佣关系,那么,你就需要去那些依赖人的行业,同时,着力打造自己的个人品牌,而不是依赖于企业品牌。

倘若你不是这样的类型,而是习惯于按指令做事,那么,就去那些高度依赖资本和资源的行业,前提是,他们的优势可以维持到你的职业生涯结束。

趋势4:分化

企业更加重视人力资本投入产出比,资源分配出现两极分化——让自己的价值服务更直接作用于产出。

这两年所服务过的企业,尤其是传统行业,很多都提出要控制成本、提高效率。一个原因是经济的不确定性,另一个原因则是技术冲击,很多行业被颠覆。

当市场不利、利润下降的时候,自然就想到要降低成本。而在很多企业的成本里,人力成本是很大的一块。

现在去看很多企业的人力资源总监以及其他高管,可能都有一个绩效指标,就是人力成本投入产出比。简单来说,就是花在员工身上的每一分钱,给企业带来了多少回报。

如何最大化人力成本的投入产出比呢?很多企业采取的方式是:资源重新分配。

比如,1块钱分给两个人,A员工比B员工绩效好,过去是A给6毛,B给4毛,资源重新分配之后,现在是A给7毛,B只给3毛。

企业希望通过这样的方式,将资源倾斜给高价值员工,提高他们的积极性,同时也鞭策其他员工。

换言之,企业会越来越多地将资源投给那些高价值员工。相应的,越不能产生价值的,企业越会减少投资。

所以,在这样分化的大趋势下,如果你所做的事情,不能给企业带来足够的价值,你自己就将没有价值。

对一部分人来说,这是最好的时代;对另一部分人来说,这也是最坏的时代。

总之,在企业走向平台化架构的趋势下,我们需要知道:

1)随着交易成本的下降和管理成本的上升,企业将越来越平台化,表现为:更替、无界、联盟和分化;

2)我们应该不断通过提问,时刻关注自己行业的发展动向;

3)主动发现机会,利用企业资源提升自我价值,才有可能弯道超车;

4)如果希望联盟,就去那些相对依赖人的行业;

5)最重要的是,不只是个人,企业也应当关注这些趋势,才能留住优秀的人才。

参考资料/延伸阅读:

1.《未来是湿的》克莱•舍基 著,胡泳/沈满琳 译,中国人民大学出版社,2005

2. The Alliance, Reid Hoffman/Ben Casnocha/ChrisYeh, Harvard Business Review Press, 2014

(本篇插图均来自网络)

本文作者:孙圈圈,前外资咨询总监,现苦X创业狗,LinkedIn & 知乎 专栏作者。原创公众号:圈外;聚焦方法论:思维、沟通、学习、职场。别努力啦,你根本不是懒!如需转载,请联系原作者。

资讯

新加坡创企Protégé把握千禧代特点,提供沉浸式求职体验

8个月前, Wilfred Wong参加了一场为期五周的人才发展项目。该项目由新加坡的一家师友计划软件创企Protégé组织举办。在这个项目中,22岁的Wong得以有机会跟来自LinkedIn和Deloitte等大公司的行业专家面对面交流。

Wong是南洋理工大学海事管理专业的大二学生,除了与行业专家交流之外,她还在这个项目中找到了自己的导师——来自吉宝集团的一位人力资源经理。

她说:“在求职的时候,通常第一步是获得面试机会。但是面试官对应聘者有什么样的要求仍是困扰我的难题。通过跟业内人士交流,我得到了很多关于职业规划的帮助和建议。”

如今,像Wong这样的千禧一代,正渐渐地开始在求职面试之前尝试寻找导师的建议。他们希望得到对工作和工作文化的实际建议和真实的描述。

借助这一趋势,Protégé打算在下个月推出在线交流网站——TalentTribe Asia。这个网站旨在促进千禧代与雇主之间的联系,帮助他们了解企业文化以及提前了解到各个工作职能的工作日常。

Protégé联合创始人Stephanie Pang解释说:“千禧代更喜欢近距离的交流以及面对面的互动,比如像导师这种形式。他们倾向于眼见为实,比如直观地看到工作环境和互动活动。”

Pang自己也是千禧一代人,她认为招聘会无法提供对职位需求和企业文化的全面了解。她说:“如今,年轻的求职者越来越反感被告知该做什么不做什么;他们想要亲眼看到自己的工作是否符合未来发展期望。”

通过面试和工作环境视频展示,TalentTribe Asia将“用一个单独的网站提供各个公司的360度全景简介,”Pang说。用户可以观看不同工作职能,比如营销和工程师等员工的有声视频。

此外,实时聊天功能正在筹备中,通过这个功能,在线用户可以提问。

Protégé创始人也与自己的导师Paul Lim合作紧密。Lim是新加坡管理大学的组织行为学与人力资源讲师。

在Lim去年发布的论文中,他发现千禧一代“千禧一代的离职速度和人数远大于其他年龄群体。”

Lim在电话采访告诉我们说:“千禧一代越来越意识到他们在学校里所学的知识难以运用到实际的工作中去。如果他们找到其他更合适的工作机会,他们会毫不犹豫地选择辞职。”

该创业公司还表示,已经为TalentTribe Asia的推出找到了至少6家合作公司,其他的正在商谈中。

Protégé最初是一家为企业提供创业、管理以及评估导师项目的软件服务的公司。目前公司主要依靠创始人自己提供资金,也曾获得SPRING Singapore的5万美元种子轮资金以及1.5万美元的竞赛奖金。

公司的导师软件还提供了一个移动应用方面导师与学员交流,以及网页控制面板方便项目管理者分析导师项目的进程。

本文来自猎云网,如若转载,请注明出处:http://www.lieyunwang.com/archives/232387

资讯

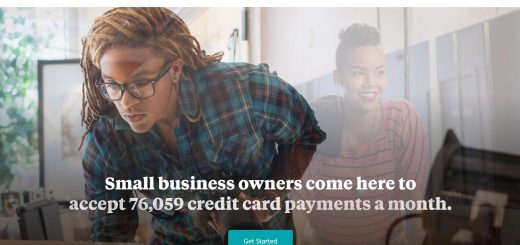

加拿大会计软件初创公司 Wave Accounting 获得 1130 万美元投资,为小企业提供全面财务解决方案

Wave Accounting, Inc., 是一家总部位于加拿大多伦多“软件即服务”会计公司,本周,该公司宣布获得了一笔 1130 万美元风险投资。本轮融资的领投方是本土知名风投 BDC IT Venture Fund,参投方包括之前投资过该公司的 CRV 和 Social Capital 两家风投,以及新晋风投 HarbourVest。

事实上,该公司在一周前刚刚募集了 1460 万美元风险投资,该公司截至目前的融资总金额已经超过了 6000 万美元,据悉他们计划利用这笔最新投资加速产品研发,并扩大业务运营范围。

Wave Accounting 是一家提供票据、会计、费用、以及财务云技术软件的初创公司,成立于2010 年 11月, 其客户群主要面向自由职业者、合约承包商、创业者、以及人数不多于九人规模的企业主。目前,该公司在全球 200 多个国家里拥有 220 万客户,在过去的六个月时间里,公司的员工数量增长了 50%,全职员工数量达到了 150 人。预计到今年年底,该公司的年收入将超过 2000 万加拿大元。

很多小企业由于受制于成本约束,依然使用落后的电子表格软件(比如 excel)来追踪会计数据,了解企业内部的收入和支出情况。但 Wave Accounting 提供的整体平台能够全面地财务解决方案,同时,加上支付和借贷服务功能也能满足小企业的融资需求。

该公司首席执行官 Kirk Simpson 表示,他们目前保持了极强的业绩增长势头,旗下会计产品和服务特别适合小企业客户。Wave 公司的核心任务,就是要不断优化票据和会计软件,利用创新的支付和借贷产品帮助小企业主改善业务运营现金流。

由于 Wave Accounting 公司的主要客户是小企业,因此他们的软件是免费的,其收入主要来自于两方面,一个是向 Web 端用户提供个性化服务,采用随收随付的收费模式;另一个则来自于广告。现阶段,Wave Accouting 软件所管理的会计资金超过 243 亿美元。

本文来自翻译:www.finsmes.com,如若转载,请注明出处:http://36kr.com/p/5055436.html

扫一扫 加微信

hrtechchina

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina